当研究室では魚を使って、

・遺伝子組み換え

・イメージング

・電気生理

・行動解析

・遺伝子発現解析

・次世代シーケンス

・電子回路・プログラミング

・in situ hybridization/免疫組織化学

などを使って進化のテイストも加えながら魚・脊椎動物の神経内分泌現象を広く研究しています。

研究対象は神経内分泌に関わる現象が中心です。神経内分泌といっても、対象とする現象は、繁殖・ストレス応答・摂食・体色変化・代謝、など、とにかく幅広く、これらを構成員のそれぞれが興味に応じて研究を進められるようになっています。

魚のシステムで哺乳類と異なる部分は未解明なまま残されている

脊椎動物の末梢組織は、神経やホルモンによって制御されていますが、視床下部→脳下垂体前葉→末梢組織 という大きな仕組みは1950年代に提唱されて以来、広く受け入れられています。

今日まで、下垂体に存在するさまざまなホルモン、そしてそれを制御する視床下部ニューロンが同定されてきました。しかし、世の中のかなりの研究が哺乳類の研究に偏っており、脊椎動物全般で理解されているとはいえません。多くの研究者は、哺乳類の結果が他の生物にも適用可能だと思っています。実際に適用可能なことも多いですが、私が魚を用いて研究してきた結果、脊椎動物の中でも違うから面白いことがたくさんわかってきました。実験や観察を行うと、それまで信じられてきたことと違うことが時々見えてきます。

モデルを用いた研究:

メダカなどの遺伝子操作やその他の実験に便利な魚を用いて視床下部ニューロンと下垂体についての制御メカニズムを明らかにします。これが、しばしば哺乳類の常識とは異なる結果をもたらします。これがおもしろいのです。これを脊椎動物がどのように別々のメカニズムを獲得してきたか、その理解の足がかりにします。

非モデルを用いた研究:

変な性質を持つ魚ってけっこういます。釣りでたくさん釣れるあの外道も・・・。なんでこんな性質をもってるんだろうか、その仕組みは?そんな疑問を解き明かす研究を、非モデルを使って行っています。

メンバーは、機器やリソース、テクニックや考えを共有しながら各々のテーマを進めています。生理学グループの実験室等の一部を写真で紹介します。

遺伝子実験室

リアルタイムPCR・サーマルサイクラーなど、一般的な遺伝子実験を行います。

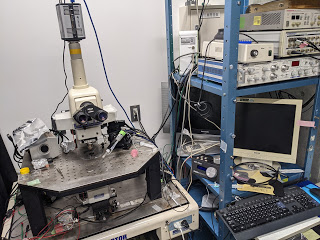

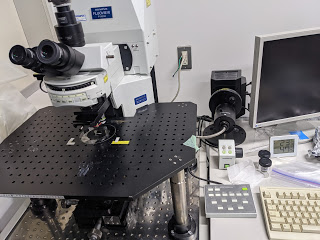

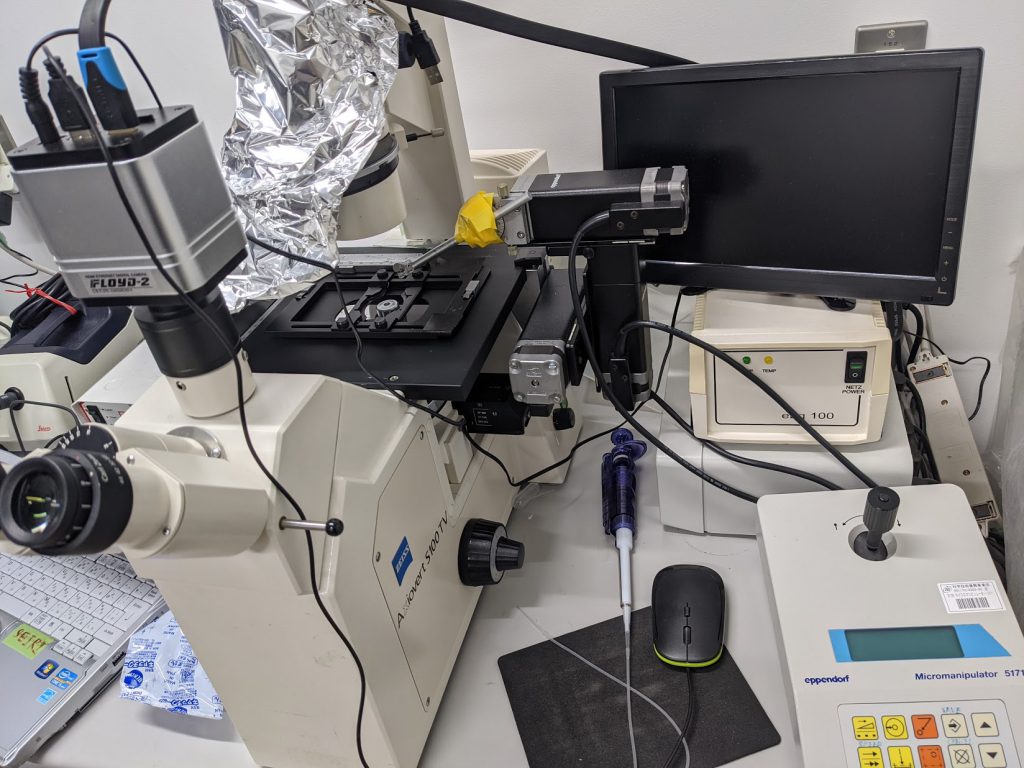

顕微鏡室

マイクロインジェクションを行う実体顕微鏡、切片観察の正立顕微鏡、パッチクランプ/イメージング用顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡など。

イメージング・パッチクランプを同時に出来る顕微鏡(もちろんそれぞれ別にも出来る)

共焦点顕微鏡。

透明化した脳の観察や、切片の観察など。

また、生きた脳でリアルタイムイメージングも可能。

蛍光灯立顕微鏡とマニピュレーター

single cell RNA-seqを行う際の細胞回収に主に使用。

インジェクションを行うための実体顕微鏡。このほかに、蛍光正立顕微鏡が2台。

飼育室

メダカ・ゼブラフィッシュ等の小型魚類集合飼育システム。

大きな魚のためには大きな水槽がたくさんあります。かなり充実しているので、興味あれば見学しにきてください(動画でのバーチャルツアーも可能です)。

実験室つづき

リアルタイムPCR。

.JPG)

ミクロトーム。

Oocyteクランプの実験セット。ゼノパス卵母細胞に強制発現させたチャネルの性質を解析する。

.JPG)

クリオスタット

魚たち

クロホシイシモチ。中央は口内保育中のオス。

ピラニアナッテリー。人工授精、遺伝子ノックアウトまで確立。

ちょっとしたプログラミング

シングルボードコンピューター(Raspberry Piなど)は、非常に安価で自動処理を手伝ってくれます。ちょっとしたプログラミングや、電子工作によって、自分の手間を大幅に削減できたりします。世の中にある使えるものは研究にどんどん使っていきます。プログラミングも(バイオインフォマティクスを専門にやるほどでなければ)自分で多少組めるようになります。

Raspberry piをベースに作成した、自動動画撮影装置。電気ショックや光などの外部の装置も自動で操作可能。

研究材料

(このほかにも、まだ公表できないプロジェクトもあるので、詳細はお尋ねください。)

モデル動物(メダカ・ゼブラフィッシュ)を用いた研究

メダカをはじめとする小型魚類の強みのひとつは、自分が知りたいと思う神経回路について、自分一人の手でトランスジェニック・ノックアウト個体の作出からパッチクランプ、Ca2+イメージングといった生理学的解析までの一連の研究を行えることです。脳自体が小さくスライスを作成する必要がないため、神経回路を遮断しない電気記録が可能です。

現在、さまざまな神経回路について、主に形態学的、生理学的手法による神経回路の解明を、主にトランスジェニック/ノックアウトメダカを用いて行っています。

非モデル動物を用いた研究

モデル動物だけでできることは限られています。そこで、モデル動物でできないこと、知りたいことは非モデル動物に、できるだけモデル動物のテクニックを応用して研究を進めます。現在は、ピラニアやポリプテルスなどを使っています。受精卵を得ることさえ出来れば、ゲノム編集や遺伝子組み換えなどの技術が利用可能になるので、研究の幅が大きく広がります。これら、モデル動物、非モデル動物を用いて、以下のような研究を行っています。